|

|

|

|

|

|

|

|

부모님 도와 2017·2025년 유묵 2점 낙찰…희귀 엽서 공개하기도

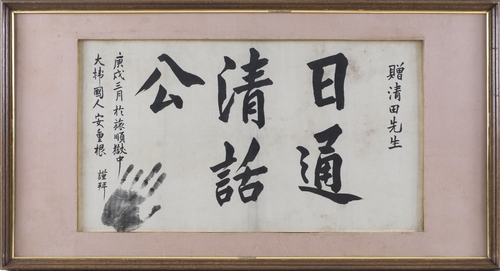

(서울=연합뉴스) 김예나 기자 = '일본인 간수 과장 기요타(淸田)에게 써준다."

2017년 서울 강남의 한 경매장. 흰 비단에 먹으로 쓴 글씨를 보던 사람들의 표정이 심상치 않았다. 분명 좋은 글씨이긴 하나 '贈淸田先生' 다섯 글자 때문이었다.

독립운동가 안중근 의사(1879∼1910)의 흔적이 남은 유묵(遺墨·생전에 쓴 글씨)은 중국 뤼순(旅順) 감옥에 투옥 중이던 1910년에 쓴 것이었다.

누군가는 우측에 남은 일본인 간수의 이름 때문에 '인기가 없을 것'이라고 내다봤지만, 이상현 주식회사 태인 대표의 생각은 달랐다. 그 자체가 역사란 뜻에서다.

그는 아버지인 이인정 아시아산악연맹 회장을 설득해 경매에서 이 유묵을 낙찰받았다. 날마다 고상하고 청아한 말로 소통하던 분이란 뜻의 보물 '일통청화공'(日通淸話公) 글씨다.

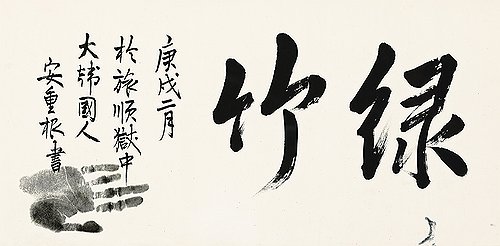

안중근의사숭모회 이사로 활동하며 안 의사와 관련한 우표, 엽서 등을 찾아 기증했던 이 대표가 이번에는 어머니 구혜정 여사를 도와 또 다른 유묵을 품에 안았다.

변함없는 지조와 절개를 상징하는 두 글자, '녹죽'(綠竹·푸른 대나무)이다.

지난달 29일 서울 강남구 사무실에서 만난 이 대표는 "만만치 않은 과정이었다"며 "부부가 안중근 의사의 유묵을 소장하고 있는 사례는 아마 없을 것"이라고 말했다.

이 대표는 LS그룹 3세 경영인으로 잘 알려져 있다.

LS그룹 창업자인 고(故) 구태회 LS전선 명예회장이 그의 외할아버지다. 이른바 '재벌 3세'인 그가 안중근, 그리고 우리 문화유산을 찾아 나서는 건 왜일까.

이 대표는 "문화유산에는 과거 선조들의 얼, 정신이 배어있는 산물"이라며 "과거의 물건이 아니라 오늘날 나와 호흡하고 함께 살아가는 존재"라고 의미를 부여했다.

사실 문화 분야에서 이 대표는 유명한 인사다.

올해 3월에는 안중근 의사 순국 115주기를 맞아 안중근 의사와 이토 히로부미(伊藤博文·1841∼1909)가 함께 등장한 일본 우편 엽서를 대중에 처음 공개했다.

지난해에는 안 의사가 '이토 히로부미의 15개 죄악' 중 하나로 지목한, 일본 제일은행이 1902∼1909년에 발행한 화폐 12종 실물을 공개하기도 했다.

역사 자료를 찾아 수집하면서 안중근 의사의 숭고한 뜻을 알리는 셈이다.

북한 우표 전문가이기도 한 그는 2020년 국립국악박물관이 개관 25주년을 맞아 북한음악 자료실을 꾸밀 때 남·북한 전통 음악 우표 370장을 기증하기도 했다.

20대부터 시작한 기부 경험과 기부 철학 등을 정리한 책도 펴냈다.

이 대표는 "어려서부터 우표나 화폐를 모으며 유산의 의미를 생각해왔다. 관심을 갖고 자료를 발굴하면서 (과거·역사의) 뿌리를 찾다 보니 여기까지 왔다"며 웃었다.

그러면서 "문화유산은 과거로부터 현재에 이르는 선생님"이라며 "역사 자료나 문화유산을 통해 사회 공헌할 수 있도록 다양한 방식을 고민하고 있다"고 말했다.

"유묵 경매에 참여할 때 어머니께 '걱정 안 하셔도 된다'며 꼭 확보해야 한다고 권했죠. 두 글자('녹죽')에 담긴 강인한 정신은 모두가 기억해야 하니깐요."

이 대표는 일상의 작은 부분도 역사가 될 수 있다며 관심을 당부했다.

그는 "과거에서 현재로, 또 미래로 시간은 흐른다. 우리 주변의 사소한 것이라도 시간이 지나면 문화유산이 되는 만큼 많은 사람이 함께 의미를 기억했으면 한다"고 말했다.

최근 그는 '특별한 상'에 주목하고 있다.

국가와 사회에 크게 공헌한 사람에게 수여하는 훈장과 포장, 표창이 바로 그것이다. 과거 특별한 공을 세운 신하를 칭하던 공신(功臣) 개념부터 찬찬히 들여다보고 있다고 한다.

그는 기회가 된다면 다양한 훈장을 모은 박물관을 만들고 싶다는 뜻도 내비쳤다.

"과거에는 공신이 있었다면 근현대에는 훈장, 표창이 있죠. 그러나 오늘날에는 일상에서 따뜻한 나눔을 실천하는 한 명, 한 명이 모두 '공신' 아닐까요?"

여러 훈장을 조사하면서 꼭 이루고 싶은 목표도 생겼다.

대한제국이 1900년 '훈장조례'(勳章條例)를 발표하고 근대 훈장 제도를 실시하면서 일본인에게 수여된 훈장을 다시 '찾아오는' 일도 그중 하나다.

예를 들어 가장 훈격이 높았던 금척대훈장의 경우, 황실에서만 패용했는데 1904년에는 초대 조선 통감인 이토 히로부미에게 수여되기도 했다.

이 대표는 아직 자료를 조사 중이라면서도 "시대적 상황을 고려할 때 사실상 강제로 수여된 것과 다름없는 훈장을 찾아 우리 땅에 돌려오고 싶다"고 말했다.

유물 하나를 찾기까지 긴 시간과 노력이 드는 작업. 그가 '집념'을 이어가는 이유는 무엇일까. 이 대표는 조금의 주저함도 없이 "문화유산은 변치 않은 우리 모두의 자산"이라고 했다.

"문화유산에 깃든 정신과 교훈, 각종 이야기는 그 어떤 재화와 비교할 수 없는 큰 자산입니다. 우리가 지키지 않으면 사라지기 쉬우니 더욱 챙겨야죠."

yes@yna.co.kr

<연합뉴스>