|

|

|

|

|

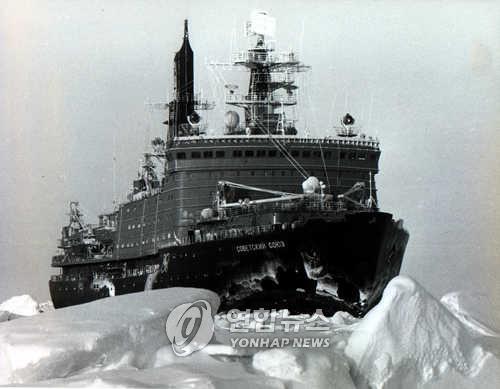

(서울=연합뉴스) 송광호 기자 = 1845년 북극지방을 탐사하러 나선 프랭클린과 그의 부하는 쇄빙선을 타고 극지방으로 떠났다. 배 상태가 좋지 않은 데다가 얼음은 생각보다 두꺼웠다. 이들은 오랫동안 얼음에 갇혀 있을 수밖에 없었다. 날이 풀리고, 바닷길이 열리자 간신히 그곳에서 벗어나 한 섬에 도착했다. 식량은 떨어졌고, 자급자족할 수 없었던 대원들은 섬에서 차례로 죽어 나갔다. 그로부터 오랜 세월이 흐른 후, 이누이트족이 선원들과 마주쳤는데, 선원들은 손에 사람의 팔다리뼈를 들고 있었다. 겁에 질린 이누이트족은 선원들에게 바다표범 고기를 주고 도망치듯 떠났고, 수치심을 느낀 선원들은 그곳에서 평생 숨어 살았다.

대항해·제국주의 시대, 탐험에 나선 유럽인이 북극이나 오스트레일리아 등 오지에서 숨지는 사고가 잦았다. 음식을 찾지 못해서, 혹은 독이 든 열매를 잘 못 먹어서 죽었다. 일부는 현지인들의 도움을 받아서 간신히 살아갈 수 있었다. 그들은 먹거리 찾기, 식용수 찾아내기, 조리하기, 이동하기에 관한 도구와 노하우를 알고 있었다. 이는 오랜 시간 동안 그 지역에서 축적된 독특한 문화였다.

하버드대 인간진화생물학과의 조지프 헨릭 교수가 쓴 '호모 사피엔스'(원제: The Secret of Our Success)에 나오는 내용이다. 저자는 인류가 지구상에서 지배종이 된 이유는 똑똑해서도, 지능이 뛰어나서도, 체력이 강해서도 아니라고 말한다. 그는 "문화와 유전의 공진화(共進化) 덕택"에 인간이 지구의 지배종이 됐다고 주장한다. 문화와 유전이 서로 긍정적 영향을 주고받으며 인간의 진화를 이끌었다는 것이다.

책에 따르면 호모 사피엔스의 지능은 침팬지나 오랑우탄과 같은 대형유인원에 견줘 나을 게 없다. 어린이 105명, 침팬지 106마리, 오랑우탄 32마리를 대상으로 진행한 독일 진화인류학연구소의 실험 결과에 따르면 인간은 공간지각, 수량, 인과관계 파악 능력에 있어서 침팬지, 오랑우탄과 동일한 수준이었다. 다만 사회적 학습 부문에서만 이 둘을 압도했다.

사회적 학습이란, 어느 개체의 학습이 다른 개체에 의해 영향을 받는 모든 경우를 가리킨다. 인간은 기량이 뛰어난 사냥꾼, 성공하고 명망이 있는 인물, 같은 민족과 성별, 대체로 나이가 많은 사람들에게 영향을 받는다. 이런 영향들이 집단으로 축적돼 형성된 게 '문화'다. 저자는 인간이 "남에게서 배우는 데 필요한 심리적 적응물들을 유전적으로 진화시켰다"고 설명한다. 이어 타인에게서 배운 "불, 조리, 옷, 간단한 몸짓언어, 투창, 물통 따위가 선택압(selective pressure)의 원천이 되어 우리의 마음과 몸을 유전적으로 모양 지었다"고 덧붙인다.

이런 "문화와 유전의 공진화" 덕택에 인류는 코끼리보다 힘이 없고, 치타보다 빠르지 않으며, 독성식물을 잘 견딜 수 있는 소화 기관을 가지고 있지 않고도 지배종이 될 수 있었다고 저자는 주장한다.

특히 "문화적 진화는 우리의 주의와 지각, 동기와 추리 과정을 우리가 성장하는 문화적으로 지어진 다양한 세상에 더 적합하도록 조정해 왔을 뿐만 아니라, 우리의 뇌와 호르몬 반응, 면역 반응의 발달에도 영향을 미쳐왔다"고 덧붙인다.

21세기북스. 주명진·이병권 옮김. 616쪽.

buff27@yna.co.kr

<연합뉴스>