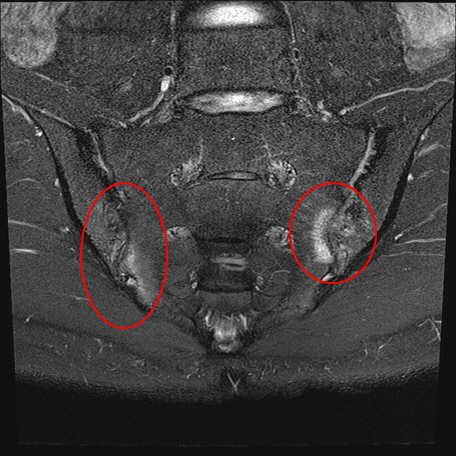

[스포츠조선 장종호 기자] 강직척추염은 만성 연증성 질환인 척추관절염 중 하나다. 척추나 관절 외에 눈, 피부, 위장관 등 신체 여러 장기에서 질환을 나타낼 수 있어 단순한 근골격계 질환이 아닌 전신 질환에 해당한다. 영상검사 결과 천장관절염(척추 아래 뼈인 천골과 골발뼈인 장골이 만나는 관절에 염증이 생기는 질환)이 있고 척추관절염의 정의에 부합하는 경우 강직척추염이라 정의한다.

20~30대 젊은 남성에게서 흔하게 발병하는데, 여성보다 남성에게 발병률이 3~4배 높고, 10대 후반에서 20대 초반에 시작되는 경우가 많은 것으로 알려져 있다.

◇척추 마디 점점 굳는 진행성 염증성 질환

강직척추염은 점차적으로 척추 마디가 굳는 진행성 염증성 질환이기 때문에 조기 진단 및 치료를 통해 강직의 진행을 막는 것이 중요하다. 조기 발견이 척추 변형으로 인한 심각한 후유증을 막고, 다른 장기의 합병증 발생을 최소화할 수 있다. 또한 젊은 나이에 발병해 얻을 수 있는 사회·경제적 어려움을 예방할 수 있기 때문이다.

IL-17 억제제는 부착부염의 발생을 시작으로 신생골 형성과 비가역적인 척추 구조의 손상까지 유발하는 IL-17을 직접 차단하는 역할을 함으로써 질환의 진행을 늦춰준다. 급여 확대로 이제 코센틱스, 탈츠는 1차 치료제로 사용될 수 있으며, 이는 환자들이 더 빠르게 효과적인 치료를 받을 수 있게 됐다. 또한, TNF-α 억제제나 IL-17 억제제에 반응이 없거나 부작용이 있는 경우에는 JAK 억제제 (린버크, 젤잔즈)가 건강보험이 적용이 된다. JAK 억제제는 다양한 질환에 적응증을 가지고 사용되고 있으며, 경구약제로 사용 편의성이 높다.

이주하 교수는 "강직척추염이 초기에는 허리 디스크와 유사한 증상을 보여 오진하기 쉽다"며 "경험있는 류마티스 전문의가 증상을 감별하고 적절한 영상검사를 시행해 천장관절염을 발견하다면 조기진단이 가능하다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

|