|

|

|

|

|

당시 오페라 예술의 정수는 '레치타티보'로 여겨졌다. 말하듯이 노래하는 창법으로, 언어의 리듬과 억양이 큰 부분을 차지하는 성악 양식이다. 하지만 이탈리아어를 못 알아듣는 영국인에게 가사의 미묘함에 주안점을 둔 레치타티보는 '쇠귀에 경 읽기'나 다름없었다.

그래서 헨델은 '아리아'에 주목했다. 아름다운 멜로디를 담은 아리아는 가사를 몰라도 감상하는 데 전혀 문제가 없었기 때문이다. 18세기 영국인도, 21세기 한국인도 대부분 '라시아 키오 피안가'(Lascia ch'io pianga)로 시작하는 이탈리아어 가사를 모르지만, 아리아 '울게 하소서'에는 감동한다. '라시아 키오 피안가'는 이 노래의 첫 구절이다.

오페라뿐 아니라 그가 만든 교회음악도 주목받았다. 영민했던 그는 재창조의 달인이었는데, 아리아를 기악곡으로 바꾸고, 사랑의 이중창을 종교 음악으로 재가공했다. 나아가 다른 작곡가의 작품에서 영감을 얻기도 했다. 오늘날로 치면 표절이었으나, 그때는 관행적으로 그렇게 했다.

그는 대형 행사 음악도 작곡했는데, 그 위세가 대단했다. 그가 기획한 오스트리아 왕위 계승 전쟁의 종전을 기념하는 음악회에는 1만2천명이 '은화 반'을 내고 관람했다. 지금 가치로 50파운드(9만3천원) 정도 되는 만만찮은 금액이었음에도 이 공연을 보기 위해 사람들이 구름처럼 모여들었다. 헨델은 새로운 관객층과 시장의 가능성을 최대한 활용해 평생 성공적인 삶을 살았다.

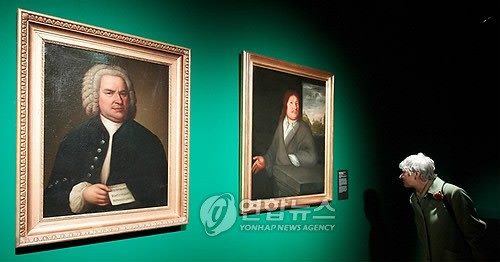

헨델이 화려한 삶을 누리고 있는 사이, 바흐는 한적한 독일 라이프치히 지역의 한 교회에서 음악감독으로 바쁜 나날을 보냈다. 주로 성 토마스 교회에서 시간을 보냈지만, 성 니콜라스 교회, 성 페터스 교회 등 다른 교회들의 음악도 책임졌다. 그는 매주 교회용 음악으로 칸타타를 썼고, 음악동호회 활동을 하면서도 수많은 곡을 작곡했다. 이 중 많은 곡이 유실됐다.

그는 모든 장르의 가능성을 파헤치려는 듯, 악곡집을 습관적으로 썼다. 그는 일벌레이기도 했지만, 20명의 자녀를 부양하느라 소처럼 일할 수밖에 없었다. 그의 삶에 은퇴는 없었고, 죽기 직전까지도 곡을 썼다. 역작 중 한편인 '푸가의 기법'이 그의 마지막 곡이다.

바흐는 바쁜 삶을 살았지만 생전에 동네 주변에서 약간의 명성을 얻었을 뿐이었다. 죽은 뒤에는 곧 잊혔다. 유럽 전역에 명성을 떨친 헨델과 비교하면 거의 무명에 가까웠다. 그의 사후 약 80년 뒤 멘델스존이 바흐의 '마태수난곡'을 발굴해 연주하지 않았다면 그는 완전히 역사에서 잊힐 뻔했다.

이석호 옮김. 412쪽.

buff27@yna.co.kr

<연합뉴스>