|

|

|

|

|

"선생님, '처단'이 뭐에요?"

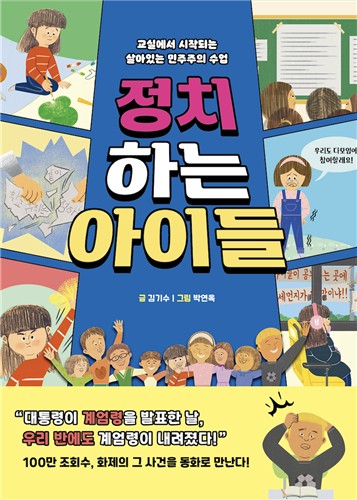

온라인에서 100만여 조회수를 기록하며 화제가 된 '시골 초등학교 교실 속 계엄 수업'이 동화로 엮여 곧 독자들을 만나게 된다.

교실과 학교에서, 울타리를 넘어 지역사회에서 작은 민주주의를 배우고 행동하는 학생들의 이야기를 담은 '정치하는 아이들'의 저자 김기수 선생님을 강릉에서 만났다.

다음은 저자와의 일문일답.

▲ 제목은 처음부터 출판사가 정해놓았다. 처음에는 나도 '제목을 바꿔보는 게 어떨까'라고 생각했지만, 교과서가 아닌 교실 현장에서 아이들이 가꿔가는 민주주의 요소들을 생각하며 지금 제목으로 정하게 됐다. 물론 사회관계망서비스(SNS) 등 여러 채널을 통해 비판적인 의견을 전달하는 사람들도 있지만, 목차만이라도 읽어본다면 오해였다고 생각할 것이다.

-- 작년 말 '김선생님법' 기사가 화제가 된 뒤 학생들 반응은.

▲ 가장 먼저 보인 반응은 '우리가 TV에 나왔다'였다. '김기수 선생님이 이렇게 멋진 수업을 했다고?'라는 다소 의아해하는 아이들도 있었다. 계엄이라는 특수성 때문에 특별한 수업으로 보일 수 있었겠지만, 우리 교실에서 그런 일은 그저 일상이라고 말할 수 있다. 교실 속 작은 일에서부터 의미를 찾고, 갈등하면 소통하고, 서로 얘기하며 대안을 찾아내는 경험들이 아이들 내면에 켜켜이 쌓여 있다.

-- 교실 속 민주주의 수업은 실제로 어떻게 이뤄지고 있는지.

▲ 3년 전에는 러시아의 우크라이나 침공을 반대하는 1인 시위를 교문 앞에서 펼친 적이 있었다. 학생들에게 전쟁을 넘어선 평화, 인권, 연대 의식을 어떻게 가르칠 수 있을까 하는 고민을 담은 행동이었다. 1인 시위는 학생들에게 러시아의 우크라이나 침공을 설명하고 전쟁의 참상을 알리는 교육의 장으로 자연스럽게 바뀌었다. 학생들은 교육을 배움으로 끝내지 않고 함께 실천으로 이어갔다. 이번 대선에서는 학생들과 함께 각 후보 공보물을 살피며 서로의 공약을 비교했다. 학생들이 우선으로 고른 공약들이 서로 다 달랐다. 탄핵 선고 생중계를 교실에서 함께 시청할지도 투표로 결정했다. 찬성 9명, 반대 8명이 나왔다.

▲ 이야기를 꿰뚫는 주제는 학교 안 직접 민주주의 회의인 '다모임'이다. 여기서는 1∼6학년 모든 학생이 모여 점심 식사 순서, 모두가 만족할 수 있는 운동장 사용법, 도서실에 구비할 도서 목록 등을 스스로 결정한다. 여기서 1∼2학년은 대립과 토론, 대안 제시와 타협의 분위기를 자연스레 익히고 3∼4학년은 자유로운 의견 개진, 때로는 반대를 위한 반대도 스스럼 없이 말하게 된다. 5∼6학년은 모임을 기획·진행하며 전체적인 모임 분위기를 가꾸게 된다. 실제로 이곳 졸업생들이 더 큰 중학교로 진학해서도 성적과 무관하게 높은 자존감을 가진다는 얘기를 들었다. 누군가는 앞에서 이끄는, 다른 아이는 뒤에서 챙겨주는 제각각의 리더십으로 빛난다는 소식이 반갑다.

▲ 책에서도 다뤘듯 학교 근처에 골재 파쇄장이 들어선다고 했을 때 학생들도 직접 주민 설명회에 참여했고, 학교 앞 버스정류장에 오후 3시 버스가 운행을 중단했을 때도 아이들이 직접 시청에 민원을 접수하기도 했다. 사실 아이들이 어떤 사회 문화적 배경에 있는지가 중요하다. 기후 위기에 관심이 많은 부모면 자녀도 자연스레 거기에 많은 관심을 갖기 마련이다. 정치·사회·문화적 환경이 서로 다른 아이들의 격차, 영혼의 빈곤을 채우는 것이 교육과 교실의 역할이다.

-- 깜짝 놀랄만한 아이들의 모습 있었다면 소개해달라.

▲ 골재 파쇄장 설립 관련 설명회에서 주민들은 일방적인 반대와 비판만을 앞세우고 떠나버렸다. 그때 한 학생이 "나는 찬성 쪽 의견도 궁금했어요"라고 얘기하자 어른으로서 부끄럽다는 생각이 들었다. 서울광장에서 우크라이나 평화를 염원하는 피켓 운동을 진행할 때 한 어르신이 너희들은 거짓말을 배우고 있다고 말한 적 있다. 그러자 한 학생은 "일상이 아닌 교과서에서만 배우는 것이 거짓 아닌가요"라고 대답했다. 삶과 연결한 배움을 아이들은 피부로 느끼고 있다. 교사로서 '다음 세대는 나보다 훌륭하다'라는 믿음도 가진다.

-- 마지막으로 독자들에게 남기고픈 말은.

▲ 허황할 수 있지만, 이 책이 정치라는 말을 다시 한번 생각하게 만드는 계기가 되길 바란다. 아이들은 작은 시민으로서 삶과 연결된 일들에 우리 생각보다 훨씬 큰 관심을 갖고 있다. 때로는 거부도 당하고, 다투고 또 화해하면서 자라나 공동체를 가꾼다. 아이들이 한쪽으로 치우치지 않고 건강한 정보들을 접할 수 있게 하는 것이 지금 어른들이 해줄 수 있는 가장 중요한 일이라 생각한다.

yangdoo@yna.co.kr

<연합뉴스>