|

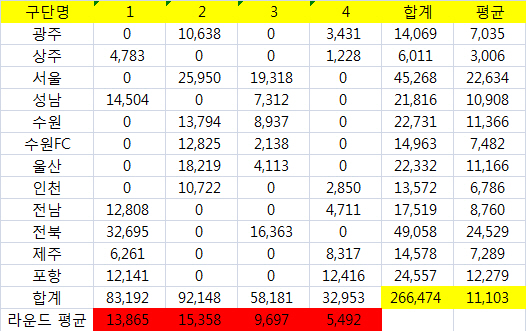

1만638명→3431명(광주), 4783명→1228명(상주), 1만2825명→2138명(수원FC), 1만8219명→4113명(울산), 1만722명→2850명(인천), 1만2808명→4711명(전남)….

2라운드에선 서울이 희망을 키웠다. 홈 개막전 상대가 상주지만 아시아챔피언스리그(ACL)의 고공행진이 고스란히 K리그에도 반영됐다. 2만5950명이 입장, 2라운드 최다 관중을 기록했다. K리그 1, 2라운드의 평균 관중은 각각 1만3865명, 1만5358명이었다.

|

물론 청신호도 있었다. 제주와 포항의 경우 홈 첫 경기보다 두 번째 경기에 더 많은 관중(제주·6261명→8317명, 포항·1만2141명→1만2416명)이 몰렸다. 서울(1만9318명)과 전북(1만6363명)은 두 번째 홈경기에서도 '리딩 구단'으로 체면치레를 했다. 또 수원 삼성과 성남FC는 각각 1만3794명→8937명, 1만4504명→7312명으로 떨어졌지만 '기본 이상'은 했다. 언제든지 반등도 가능하다.

하지만 클래식은 이들만 있는 것이 아니다. 12개팀으로 돌아간다. 인정하고 싶지는 않지만 글 첫머리에 소개한 관중 폭락 수치는 부인할 수 없는 K리그의 어두운 단면이다. 그들 나름대로 이유는 있다. '미세먼지, 황사 등이 발목을 잡았다', '매치업이 좋지 않았다', '상춘객들이 도시를 빠져나갔다' 등등. 그러나 불과 한 라운드 만에 반토막을 넘어 70~80% 떨어진 관중 수치는 어떻게도 설명할 수 없다.

만에 하나 홈 개막전이 '보여주기식 행정'이었다면 그 구단의 미래는 없다. 일회성 잔치로는 K리그도 결코 평균 관중 1만명을 넘지 못한다.

흥행에서 성적은 분명 중요한 요소다. 하지만 성적을 뛰어넘는 '감동 마케팅'을 요구하는 것은 과연 무리일까. 악화가 양화를 구축해선 안된다. K리그 르네상스를 맞기 위해서는 상향평준화의 길을 걸어야 한다.

올 시즌 K리그의 캐치프레이즈는 '너와 나, 우리의 K리그'다. 올 시즌은 이제 첫 발을 뗐다. 아직 가야할 길이 구만리다. 홈 개막전만으로 '일희'하지 않았으면 한다. 팬들은 냉정하다. 기다리지 않는다. K리그가 먼저 다가서야 한다. 그러기 위해서는 세심한 행정, 더 공격적인 마케팅이 수반돼야 한다.

K리그 관중의 부익부, 빈익빈 현상은 과연 언제쯤이면 사라질까. 모든 구단이 팬들로 부자가 돼야 비로소 K리그의 내일을 이야기할 수 있다. 다시 한번 신발 끈을 고쳐맸으면 한다. 홈 개막전 관중이 시즌내내 이어질 수 있도록 각 구단이 더 많은 땀을 흘러야 한다. K리그의 미래는 첫째도 팬, 둘째도 팬이다.

스포츠 2팀 기자 newsme@sportschosun.com