|

|

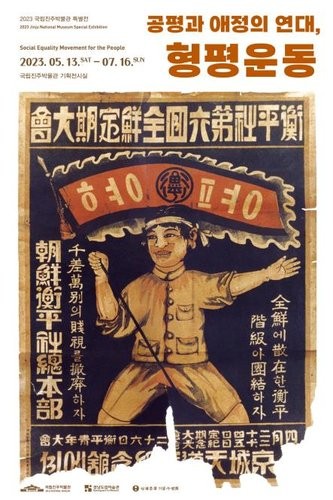

(서울=연합뉴스) 최재석 선임기자 = '공평(公平)은 사회의 근본이요, 애정은 인류의 본량(本良)이라. 그러므로 아등(我等)은 계급을 타파하며 모욕적 칭호를 폐지하며 교육을 장려해 우리도 참사람 되기를 기약한다.'

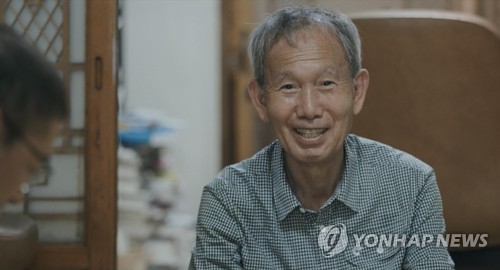

윤석열 전 대통령 탄핵 심판 선고를 계기로 문 전 대행의 일화들이 다시 회자하면서 자연스럽게 김장하 선생이 재조명됐다. 문 전 대행은 '김장하 장학생'으로 법관 생활 내내 김 선생의 깨우침을 몸소 실천하려고 노력했다. 60년간 한약방을 운영하며 기부와 나눔을 꾸준히 해온 김 선생의 얘기를 담은 2년 전 다큐멘터리 '어른 김장하'가 덩달아 역주행하면서 그의 선행의 손길이 지역사회 구석구석 안 미친 곳이 없을 정도였다는 점이 새롭게 주목받았다. 교육사업뿐만 아니라 지역 독립언론을 지원하고 오갈 데 없는 여성의 피난시설 운영비용을 댔을 뿐 아니라 사회, 문화, 예술, 역사, 인권 등 지역사회의 거의 모든 영역을 조건 없이 지원했다.

그중에서 특히 형평운동 기념사업에 관심이 쏠렸다. 김 선생은 1992년 형평운동기념사업회를 주도적으로 만들어 초대 이사장을 맡을 정도로 형평운동 기념에 전력을 다했다. 부끄럽지만 '어른 김장하' 다큐를 보기 전까지는 형평운동에 대해 잘 알지 못했다. 관련 자료를 찾아봤다. 백정의 아픔에 공감한 지역의 사회 운동가들과 백정 출신으로 사업에 성공한 이들이 1923년 4월 24일 진주에서 형평사 설립을 위한 발기대회를 열고, 이튿날 창립총회를 했다. 백정들의 작업 도구인 저울의 상징적인 의미를 활용해 '저울(衡)'처럼 '평등(平等)한 사회'를 추구한다는 뜻으로 이 단체의 이름을 '형평사'로 지었다.

형평운동이 시작된 배경은 백정 출신이라는 이유로 자녀의 공립보통학교 입학이 거부된 사건이었다. 형평운동의 첫째 목적은 백정들에 대한 차별을 없애는 것이었지만, 궁극적으로는 모든 사람이 똑같은 권리를 갖고 있다는 점을 일깨워서 평등 사회를 만들자는 것이었다고 형평운동기념사업회는 설명한다. 형평운동은 우리나라 인권운동의 효시라고 평가받을만하다.

김장하 선생을 통해 형평운동의 상징적 인물 강상호 선생을 알게 됐다. 그는 천석꾼 양반 지주 집안의 아들로 태어났지만 세상에서 가장 차별받는 이들을 위해 헌신했다. 유복한 환경 덕에 신학문을 접하면서 사회운동에 눈을 떠 국채보상운동과 3·1 만세운동에 참여해 옥고를 치렀고, 백정들에 대한 차별에 눈감지 않고 형평사 창립을 주도해 전 재산을 바쳐 형평운동에 매진했다. 해방 이후 한국전쟁을 겪으면서 좌익으로 몰려 말년에는 가난하게 생을 마쳤다. 그러나 장례식 때 그의 상여 뒤로 그가 평생을 두고 사랑했던 백정과 바람에 휘날리는 만장(輓章)의 행렬이 끝없이 이어졌다고 한다.

다큐 '어른 김장하'를 보면 강상호 선생이 가시고 40년이 다 되도록 아무 흔적도 없던 그의 묘를 찾아 비석을 만들어 보존한 숨은 인물이 나온다. 나지막하게 세워진 비석 앞면에는 '백촌강상호지묘'라고 쓰였고 뒷면에는 "모진 풍진의 세월이 계속될수록 더욱 그리워지는 선생님이십니다. 작은 시민이"라고 적혀 있다. 그 '작은 시민'이 바로 김장하 선생이다. 김 선생은 강 선생처럼 부유한 집안에 태어난 것은 아니지만 두 사람의 삶의 궤적은 너무나 닮았다. 사회적 약자를 위해 헌신하고 전 재산을 사회에 환원하는 삶을 살면서도 명예를 추구하지 않고 청빈하게 살았다.

김장하 선생 취재기 '줬으면 그만이지'를 쓴 김주완 전 경남도민일보 기자는 지난 21일 광주에서 '어른 김장하' 다큐 상영을 마친 뒤 관객들과의 대화에서 이렇게 말했다고 한다. "김장하 선생은 강상호 선생 같은 분이다. 진주 천석꾼 집에서 태어난 강 선생은 백정 인권 해방을 위해 전 재산과 온몸을 바치고 말년에는 묏자리를 구하지 못할 정도로 가난한 상태에서 돌아가셨다. 하지만 전국 축산업 협동조합 수천 명이 진주에 모여 추모했다. 우리 시대의 강 선생이 바로 김장하 선생이다."

bondong@yna.co.kr

<연합뉴스>