|

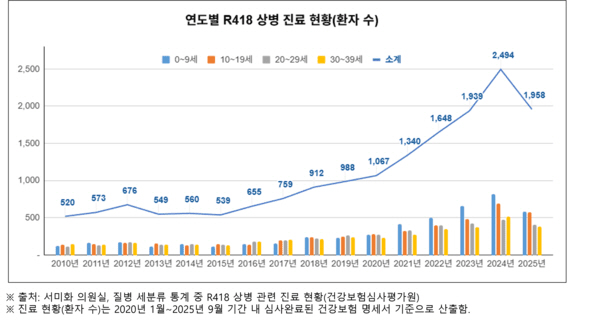

최근 5년간 '기타 인지·자각 관련 증상(R41.8)'으로 진료받은 환자 수가 18만 명을 넘어선 것으로 나타났다.

R코드는 병원 등 요양기관이 진료비를 청구할 때 입력하는 상병 코드로, 진단이 명확하게 규정되지 않거나 증상·징후에 대해 유보적 판단이 필요한 경우 주로 사용된다. 이 가운데 R41.8 코드는 통계청 한국표준질병·사인분류(KCD)에 따르면 '인지기능 및 자각에 관련된 기타 및 상세 불명의 증상 및 징후'로 분류된다. 여기에는 연령에 따른 인지 능력 저하나 집중력 등 기타 인지 결핍을 비롯해 경계선 지적기능(R41.83) 또한 해당 항목의 하위 코드로 분류된다. 다만, KCD에 따른 통계에서는 R41.83을 별도로 분류하지 않아, 경계선 지적기능만을 선별해 확인하기는 어렵다.

지역별 진단 인프라 차이도 영향을 미칠 수 있다. 홍순범 교수는 "특정 지역에 경계선지능 아동이 여럿 있더라도 그 지역에 전문적으로 진단할 수 있는 의사가 없으면 집계가 안 될 수 있다"며 "의료 코드에 따른 통계는 실제 환자 규모를 보여주는 지표로 보기 어렵다"고 말했다.

다만, 최근 R41.8로 집계된 환자 수가 증가하는 현상에 대해 홍순범 교수는 "집계 수치가 늘었다고 해서 곧바로 실제 인지기능에 문제가 있는 인구가 증가했다고 볼 수는 없다"고 말했다. 최근 경계선 지적 기능에 대한 관심도가 높아지면서 병원을 찾는 이들이 늘어나거나, 의사들의 진단이 증가하는 등 요인이 함께 작동했을 수 있다는 설명이다.

이처럼 건강보험심사평가원의 통계 자료만으로 경계선 지적 기능 인구의 규모를 파악하기는 어렵다. 다만 경계선지능인에 대한 국가 차원의 공식 통계가 부재한 상황에서, 의료체계 안에서 포착되고 있는 인지 기능에 관한 진료 변화 흐름은 향후 정책 설계의 기초 자료가 될 수 있다는 점에서 의미가 있다.

지난 17일 국회에서 열린 '경계선지능인 지원법' 입법 공청회 과정에서도 "정확한 실태 파악 없이 지원 체계를 구축하기 어렵다"는 점이 재차 지적된 만큼, 국가 차원의 조사·분류 체계 마련이 시급한 과제로 떠오르고 있다.

서미화 의원은 "경계선지능인 지원의 핵심은 '장애인정'이 아닌, 존재를 인정받는 것"이라며 "이를 위해 국가 차원의 실태조사를 실시하고, 의료·교육·고용·복지 정보를 연계한 통합 지원 체계 구축이 반드시 필요하다"고 강조했다.

김소형기자 compact@sportschosun.com