|

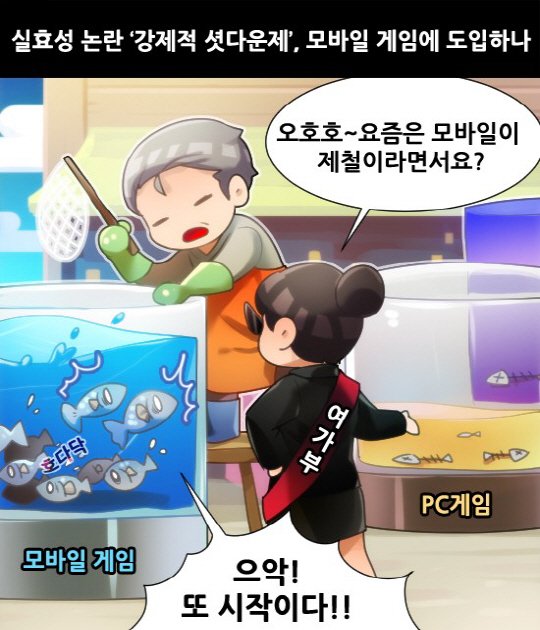

청소년이 자정부터 오전 6시까지 온라인 게임에 접속하지 못하도록 강제하는 '강제적 셧다운제'가 모바일로 퍼질 가능성이 커지고 있다. 여성가족부가 10월부터 '강제적 셧다운제' 대상 게임을 정하는 평가를 시작하면서, 지금까지 PC 게임 대상으로만 적용된 규제가 모바일 게임으로도 확산할지 관심이 집중되고 있다.

지난 2011년 '강제적 셧다운제' 첫 시행 후 2012년부터 2년마다 평가를 시행해 온 여성가족부는 평가 후 매번 모바일 게임에도 규제를 도입하려는 움직임을 보였다. 그럴 때마다 모바일 게임 확산에 대한 반대 여론과 실효성이 부족한 현행 규제 개선 의견에 부딪혀 적용을 유예해 왔다. 하지만 여성가족부가 '강제적 셧다운제' 폐지 반대 견해를 고수하면서, 상황이 바뀔 가능성이 커지고 있다.

올해 2월 12일 열린 국회 여성가족위원회 전체회의에서 여성가족부 정현백 장관은 "'(강제적) 셧다운제' 시행 후에도 게임 시장 규모는 커지고 있어 '셧다운제'가 게임 산업을 위축시킨다는 데에는 동의하기 어렵다"며 "또한, 수용자인 어머니들이 '셧다운제'를 폐지한다고 하면 강하게 반발한다"고 '강제적 셧다운제' 유지 견해를 밝혔다.

그렇지만 '강제적 셧다운제'가 시행된 2011년 이후에는 성장률이 낮아진다. '게임백서'에 기록된 국내 게임 시장 규모는 2012년 9조7천억 원, 2013년 9조7천억 원, 2014년 9조9천억 원, 2015년 10조7백억 원, 2016년 10조7백억 원인데, 성장률은 2012년 10.8%, 2013년 -0.3%, 2014년 2.6%, 2015년 7.5%, 2016년 1.6%로 2008년부터 2011년까지 기록과 비교해 대폭 감소했다.

이뿐만 아니라 한 때 '온라인 게임 종주국'이라 불린 우리나라에서 '강제적 셧다운제' 이후 온라인 게임 비중이 점차 줄어드는 모습도 확인할 수 있다. '게임백서'에 따르면 2009년 국내 게임 시장에서 온라인 게임은 56.4%, PC방은 29.4%, 모바일 게임은 4% 비중을 차지했다. 2010년에는 온라인 게임 비중 64.2%, PC방 23.7%, 모바일 게임 4.3%, 2011년에는 온라인 게임 70.8%, PC방 19.5%, 모바일 게임 4.8%를 기록했다.

'강제적 셧다운제' 도입 이후인 2012년에는 온라인 게임 69.6%, PC방 18.4%, 모바일 게임 8.2%, 2013년 온라인 게임 56.1%, PC방 17.1%, 모바일 게임 23.9%, 2014년 온라인 게임 55.6%, PC방 12.3%, 모바일 게임 29.2%, 2015년 온라인 게임 49.2%, PC방 15.5%, 모바일 게임 32.5%, 2016년 온라인 게임 42.6%, PC방 13.5%, 모바일 게임 39.7%를 기록했다.

이처럼 '강제적 셧다운제' 시행 후 국내 게임 시장은 온라인 게임과 PC방 비중이 줄어든 대신, 모바일 게임 비중이 커지면서 시장 규모가 커졌음을 확인할 수 있다. 그런데 여성가족부에서 규제를 모바일까지 확대하면, 모바일에 의존했던 국내 게임 시장 성장세가 큰 폭으로 줄어들 가능성이 높다.

또한, 연구 결과 '강제적 셧다운제'는 실효성이 없는 점도 드러났다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원, 한국행정학회가 함께 지난해 10월 발표한 '청소년 게임이용시간 제한제도 개선방안 연구'에서는 규제가 실제 게임 시간을 통제해 수면권을 보장하겠다는 애초 목적을 달성하는 데 실패해 실효성은 낮고 역효과가 커 개선이 필요하다는 결론이 났다.

지난해 8월 발표된 한양대학교 석사 논문 '게임 셧다운제가 청소년의 게임 시간, 수면, 여가활동 등에 미치는 효과 분석'에서도 규제 이후 청소년 게임 이용 시간은 시행 전보다 약 8.5분 증가했지만, 수면시간도 약 7.6분 증가했다. 오후 10시부터 오전 6시, 오전 6시부터 오후 10시 시간대에 청소년 게임, 수면 시간 변화를 살펴본 결과에서도 통계적으로 유의미한 영향이 나타나지 않았다

한 업계 관계자는 "2011년부터 7년 동안 청소년 수면권 보장을 명목으로 시행된 '강제적 셧다운제'는 여러 연구 결과 실효성은 없고 오히려 국내 게임 시장을 위축하는 데 기여한 규제로 판명됐다"며 "그런데도 여성가족부는 지난해 국산 콘텐츠 수출액 55.8%를 차지한 게임 산업을 부정적으로 보면서 청소년 인권을 무시하는 '강제적 셧다운제'를 확대하려는 시도를 계속하고 있다"고 말했다.

그림 텐더 / 글 박해수 겜툰기자(gamtoon@gamtoon.com)