|

|

|

|

|

|

결과를 보고 있는 지금에서야 할 수 있는 말이지만, 14년 전 강원도가 춘천 중도 일원에 이루고자 했던 그림은 말 그대로 '단꿈'이었다.

강원도와 춘천시는 132만2천㎡ 부지에 레고랜드 테마파크를 중심으로 도심 개발전략을 세우고 수도권 인근의 명소로 자리 잡고 동북아시아의 새로운 관광 목적지로 거듭난다는 전략을 세웠었다.

여기에다 영화제작 등 영상미디어 산업으로 저변을 확대해 아동 시장 성장에 따른 스마트 장난감 산업 및 벤처 기업까지 육성하고 싶어 했다.

중도 개발 과정에서 발굴돼 공사를 늦췄던 청동기 지석묘 등 선사 유적들은 새로 지은 유물전시관으로 들어가 관람객을 맞이할 예정이었다.

이러한 계획들은 놀이공원 하나를 남겨두고 모두 물거품으로 돌아갔다.

계획은 단꿈이 됐지만, 청구서는 현실이 돼 날아왔다.

빚은 빚을 불러왔다. 내버려 두다간 땅도 날리고 손해는 눈덩이가 될 지경이 됐다.

도는 해결책으로 '통합'을 꺼내 들었다.

도가 제시한 강원중도개발공사(GJC)와 강원개발공사(GD)의 통합을 이해하려면 지난 10여년 간의 역사를 짧게라도 되짚을 필요가 있다.

2013년 10월 GJC의 전신 '엘엘개발'은 레고랜드 개발을 위해 영국 멀린엔터테인먼트그룹과 본 협약을 하고 사업비 210억원을 대출받았다. 빚은 강원도가 보증을 섰다.

하지만 대출금은 불과 1년 만인 2014년 11월 말 2천50억원으로 10배 가까이 불어났다.

빚에는 다시 이자가 붙어 1년에 수 십억원씩 덩치를 키웠다.

다만 그때는 레고랜드 사업이 표류하고 있었기에 빚 문제는 수면 아래 가라앉아 있었다.

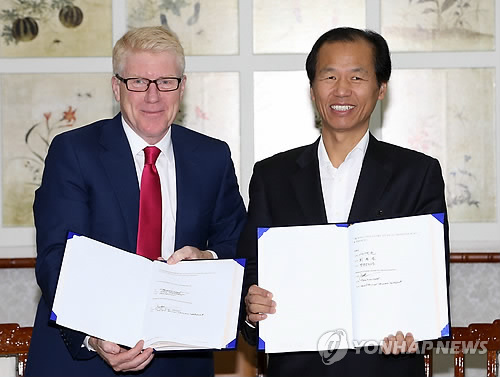

그러다가 2018년 5월 강원도와 멀린사, 엘엘개발은 레고랜드 사업 주체를 엘엘개발에서 멀린사로 바꾸는 내용을 골자로 한 '총괄개발협약'(MDA)를 맺었다.

엘엘개발은 사업 시행자 지위를 멀린에게 넘기고 막대한 빚을 끌어안은 채 2019년 1월 이름을 지금의 GJC로 바꿨다.

시간은 흘러 2022년 9월 28일이 찾아왔다. 'GJC 회생 신청' 선언은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장에 폭탄이 돼 떨어졌다.

도는 결국 혈세 2천50억원을 대위변제(대신 갚아주고 채권자의 권리를 얻음)에 쓸 수밖에 없었다.

레고랜드가 연간 방문자 200만명·경제 유발효과 5천900억 원·고용 창출 8천여 명이라는 기대를 채워줬다면 좋았겠지만, 받아 든 성적표는 빚잔치를 끝내기엔 턱없이 부족했다.

자금 문제가 불거질 때면 강원도와 GJC는 주변 땅을 팔아 사업비를 조달하면 된다고 변명했지만, 매각 실적은 미미했다.

결국 GJC는 파산 위기에 놓였고 도는 해결책으로 GD와의 통합을 제시하고 나섰다.

도가 올해 2월 의회에 보고한 '하중도 관광지 조성사업 정상화 방안'에 따르면 선택지는 GJC 파산과 존속 또는 GD로 사업을 넘기는 영업양수 등 3가지다.

도는 GD와의 통합이 가장 현실적 대안이라고 주장했다.

자료에 따르면 GJC 파산은 1천822억원의 국외 배상과 국내 채권 등 2천132억원 이상의 손실이 예상되고 하중도 토지마저 상실할뿐더러 4천억원 플러스알파(+α) 이상의 천문학적 손해배상 책임이 발생할 수 있다.

GJC를 존속시키더라도 부채 상환과 유적공원·박물관 건립 사업비 등 1천800억원의 도 재정지원이 불가피하다.

도는 GJC가 해당 사업 추진은 물론 수익을 낼 수 없는 구조이고, 우발 부채 시 대규모 재정지원 불가로 이어져 돌발 파산 위험도 있다고 진단했다.

결국 도는 GJC 사업을 GD로 넘겨 자금 유동성과 사업 추진 역량을 확보해 나가는 것을 현실적 대안으로 내밀었다.

정광열 도 경제부지사는 올해 2월 기자들과의 보고회 자리에서 "500억원 규모 인수사업 추진자금 출자만 이뤄지면 사업재개가 가능해진다"며 "GD 규모를 견주어 볼 때 중도 프로젝트는 크지 않고 자금 유동성 확보에도 유리하다"고 설명했다.

◇ GJC 더하기 GD는 꽃길? 가시밭길?…투명한 정보 공개 필요

강원도가 GJC 파산을 막고자, 하중도 땅을 뺏기지 않고자 쓴 대위변제금은 2천50억원이다.

하지만 GJC가 파산하더라도, 존속하더라도, 심지어 GD와 통합하더라고 이 돈은 회수하기 지극히 어렵게 됐다.

울며 겨자 먹기로 도가 빚을 탕감해줘야 하는 상황에 놓인 것이다. 도는 이를 '채무조정'이라고 표현했다.

도가 꺼내든 통합 카드에 의회 곳곳에서는 비판과 우려의 목소리가 터져 나왔다.

정재웅 도의원은 "GJC가 도에 대해 가지는 채무 조정을 검토하며 도민의 이익은 전혀 고려하지 않고 있다"며 "도민의 입장에서 이는 모두 배임 행위"라고 주장했다.

이어 "GJC 파산에 따른 피해를 피하기 위해 통합이 최선이라는 게 도의 입장이나 그 과정에서 도가 GJC에 대해 가지는 채권을 아무런 보장 없이 포기하는 결과를 가져올 수밖에 없어 큰 우려가 있다"고 덧붙였다.

이승진 도의원은 "양 기관의 통합보다 중도의 경쟁력 제고, 레고랜드 실적 개선을 위한 대책이 선행되어야 한다"고 강조했다.

또 "부동산 침체가 계속된다면 알펜시아·레고랜드 재앙이 다시 시작될지도 모른다"며 "양 기관의 통합에 대비한 준비가 여전히 부족해 도민과 의회에 더 구체적이고 설득력 있는 메시지가 필요하다"고 주문했다.

강원평화경제연구소는 성명을 통해 "2022년 12월 도의회에서 'GJC 경영을 정상화해 2천50억원의 채권을 회수하겠다'고 한 김진태 지사의 호언장담은 어디로 갔나"며 "부실 기관 통합 이전에 도민에게 석고대죄가 우선이며 현 사태의 원인과 대책을 김 지사가 직접 밝히라"고 촉구했다.

정의당 강원도당은 지난 5일 "통합 계획은 김진태 지사의 역점사업인 도청사 이전을 위한 꼼수이자 GJC 파산의 정치적 책임을 회피하기 위한 시도"라고 주장했다.

이러한 비판에 강원도는 GJC와 GD의 통합으로 2천50억원의 가치를 뽑아낼 수 있도록 최선을 다할 생각이고 의지도 있으며 포기하지 않겠다는 입장을 강하게 드러냈다.

다만 도의회는 앞선 우려에도 지난달 본회의를 열고 도가 제출한 '강원중도개발공사 출자 동의안'을 원안 의결했다.

이는 하중도 관광지 조성사업의 원활한 추진과 자금 유동성 위기 해소를 위해 245억원을 출자하는 내용을 담고 있다.

GD의 기초 체력도 통합에 걸림돌로 작용하고 있다.

통합 주체인 GD 역시 알펜시아 사태로 빚이 6천억원에 달해 GJC가 짊어진 있는 3천800억원가량의 부채를 떠안았다가 동반 파산에 이를 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

도민 이익을 우선에 둔 결정을 하기 위해서는 양 기관 통합에 앞서 MDA 공개, 객관적 기준과 투명한 절차를 통한 MDA 상 투자이행 재검증 실시, MDA 조항 조정 등이 필요해졌다.

향후 진행될 GJC와 GD 통합 절차는 신규 사업 타당성 평가와, 도의회·행정안전부 승인, GJC 청산 타당성 평가 용역, 행정안전부 산하 공기업 평가원의 사업성 평가 등이 필요하다.

이사회 논의, 도의회 의결 등을 마저 거치면 1년 이상 시간이 필요할 전망이다.

yangdoo@yna.co.kr

<연합뉴스>