|

|

|

|

"창의성 발휘엔 긴 시간 필요…도전적 연구 분위기 절실"

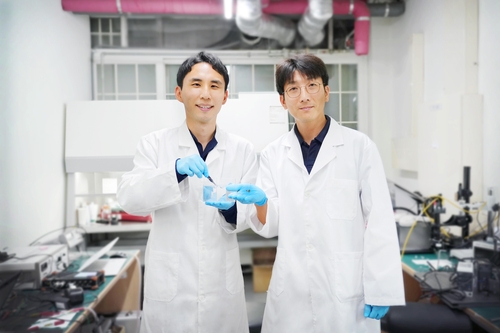

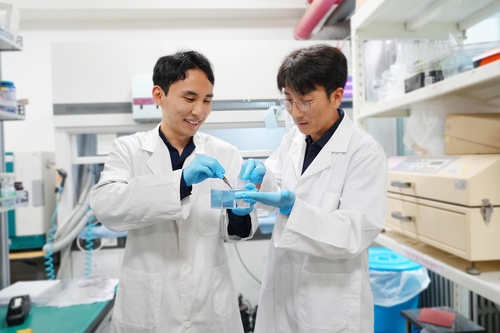

연구를 주도한 고제성(42) 아주대 기계공학과 교수와 논문 1 저자인 김동진(32) 아주대 박사후연구원은 7일 연합뉴스와 인터뷰에서 "5년 넘는 오랜 기간 수천 번의 시도 끝에 발견해낸 결과"라며 "기초연구에서 창의성을 발휘하는 데 오랜 기간이 걸린다는 걸 이해하고 도전적이고 창의적인 걸 요구하는 분위기가 많아졌으면 좋겠다"고 강조했다.

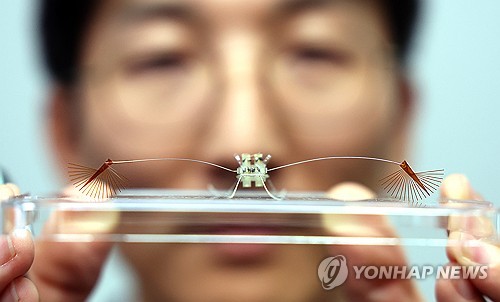

이번 연구는 소금쟁이과 곤충인 라고벨리아의 부채꼴처럼 벌어진 다리 구조를 로봇을 통해 구현해낸 것으로, 연구팀은 이를 통해 역으로 소금쟁이가 물의 강력한 표면장력을 이겨내는 자연 속 원리를 새롭게 밝혀냈다.

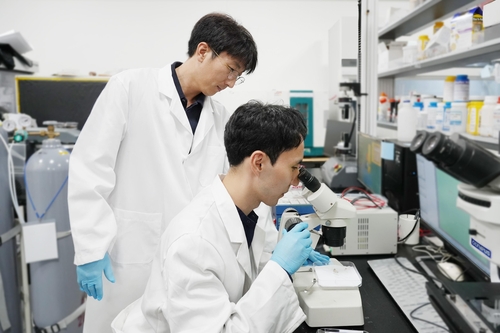

센 물살에서는 딱딱한 형상을 유지하면서 유연하게 접는 것도 가능한 모순적 형상을 찾아내야 했는데, 김 박사는 이를 위해 수주간 밤을 새우고 집에 들어가지 못하는 날도 많았다며 긴 연구 기간이 모두 '실패의 시간'이었다고 회고했다.

그는 "무언갈 만드는 사람은 대부분 실패하고 마지막 한두 번을 성공한다"며 "실패를 만드는 데 시간을 제일 많이 썼고, 그게 쌓여야 왜 그런지를 이해한다. 새로운 원리를 규명하는 데 있어서 매우 많은 실패가 필요한 것"이라고 설명했다.

아주대에서 학사부터 석사, 박사까지 모두 졸업한 순수 국내파인 김 박사는 고 교수의 연구실에 첫 제자로 들어온 이후 내내 이 연구에 몰두할 수 있도록 여러 지원이 판을 깔아주는 역할을 했다고 했다.

그는 "한국 과학 수준이 올라와 국내 대학에서도 좋은 교수님들이 많고, 오히려 학생에게 더 집중해줄 수 있는 분들이 많다고 생각한다"며 "젊은 교수님과 함께하면 충분히 좋은 결실을 볼 가능성이 크다"고 말했다.

고 교수도 자연모사 분야 석학인 서울대 조규진 교수의 첫 제자로 대학원을 다니며 사이언스 논문을 쓰고 졸업했는데, 제자가 비슷한 길을 걷는 것을 지켜본 셈이 됐다.

고 교수는 "미래가 정해져 있지 않은데 지적 호기심을 따른다는 게 쉽지 않다"며 "믿음을 가지고 수행해 예상치 못한 결과를 얻었다"고 평가했다.

김 박사는 학부를 다닐 때만 해도 안정적인 걸 기대하며 공기업을 준비했지만, 세상에 조금 더 의미 있는 일을 하면 좋겠다는 생각에 이공계 대학원 진학을 택했다고 했다.

그러면서 그는 한국 사회가 '빠르고 정확할 것'을 요구하는데 이것이 창의성을 깨고 있다며, 특히 기초과학 분야는 이를 극복하기 위한 장기적 지원이 필요하다고 강조했다.

김 박사는 "5~6년이면 긴 시간인데, 창의성 발휘에 걸리는 시간이 길다는 걸 알고 기다려주신 게 좋은 결과로 이어졌다"며 "다른 분야도 무조건 빠르고 정확하기보다도 도전적이고 창의적인 걸 요구하는 분위기가 많아졌으면 좋겠다"고 전했다.

두 아이의 아버지기도 한 김 박사는 정부의 박사지원장려금 등을 통해 부족하지 않을 정도의 지원을 받은 점도 주요한 역할을 했다고도 했다.

가족의 지원도 큰 힘이 됐다고 그는 덧붙였다.

김 박사는 "아내도 대학 연구원인데, 신혼여행을 가서 로봇 디자인을 빨리하고 싶다고 했다가 아내한테 혼났던 적도 있다"며 "아버지는 카카오톡 소개 프로필을 사이언스 논문 표지로 해 두셨다"며 웃었다.

로봇의 응용 분야에 관해 묻자 고 교수는 "이 로봇의 기능은 '과학적 규명'"이라며 기초연구는 경제적 성과보다도 과학적 사실을 발견하는 그 자체로 중요하다는 걸 강조했다.

인터뷰 말미 고 교수는 제자에게 "성공을 기다린 적은 없다"며 "99% 실패 해오는 시간이 하루하루 알아가는 것이고 그게 지식적으로 성공해온 것이고, 만약 나아지지 않았더라도 그 5년간의 지식이 값지다"고 했다.

이어 그는 "하루하루 호흡하듯이 연구하면서 지식이 쌓이는 것이고, 그것이 어떻게 보면 하루하루 성공한 것"이라며 제자가 말한 수천 번의 실패를 '성공'이라고 정정해달라 요청하기도 했다.

shjo@yna.co.kr

<연합뉴스>