|

'말이 씨가 된다'는 속담이 있다.

하나은행 선수들은 마치 챔프전 우승이라도 하듯 얼싸안고 기뻐하는 모습을 보면서, 우리은행이 4시즌 연속 최하위라는 암흑기를 지나 위성우 감독 부임 이후 2012~2013시즌부터 6시즌 연속 우승이라는 위업을 쌓았듯 하나은행도 조만간 이를 그대로 따라가지 말라는 법은 없다는 생각을 했고 기사로 풀어썼다.

그리고 이후 하나은행의 돌풍이 '변수'가 아닌 '상수'가 되는데는 오래 걸리지 않았다. 팀 창단 최다인 6연승을 질주한데 이어, 2연패를 당했지만 이내 다시 전력을 정비한 후 3라운드 5전 전승을 기록하며 시즌 반환점에 접어든 15일 현재 12승 3패, 승률이 무려 80%로 1위를 독주하고 있는 것이다.

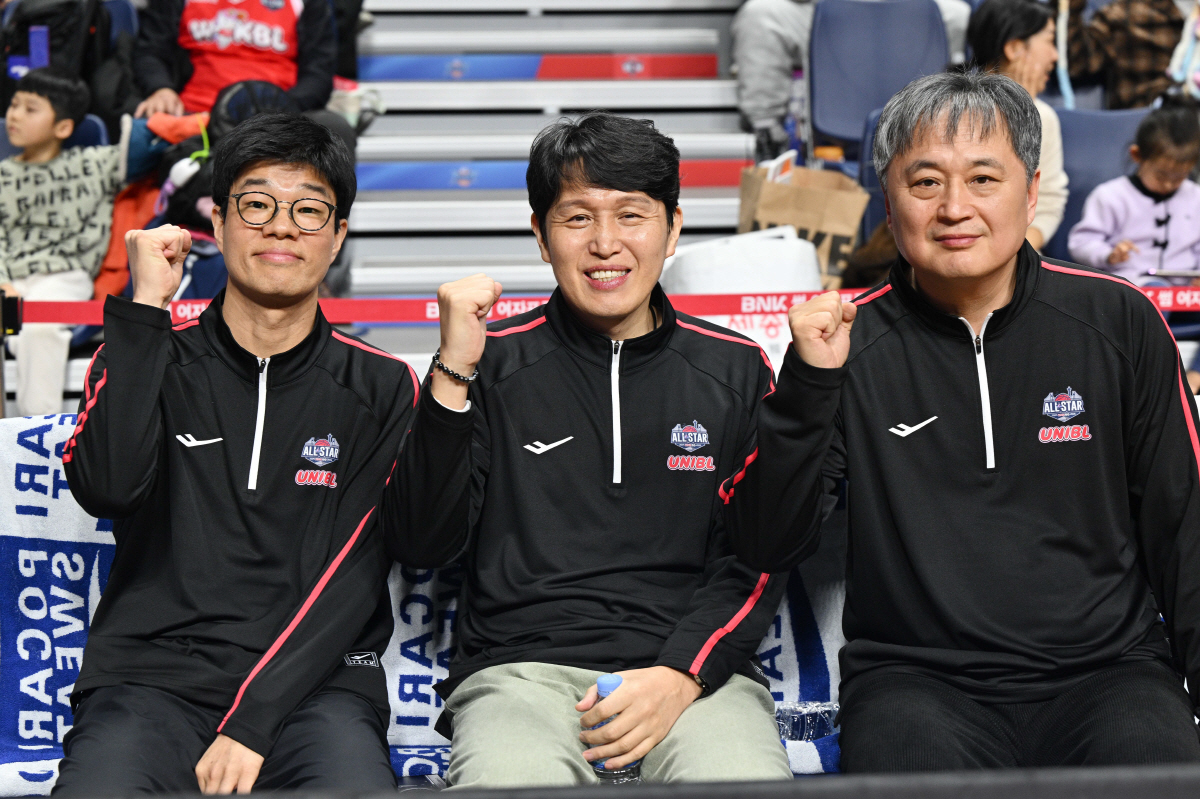

하나은행이 우리은행에 이어 평균 실점 최소 2위에 오른 것은 결코 우연이 아니다. 이 과정에서 이 감독은 공격보다는 수비와 리바운드, 박스 아웃, 스크린 등 궂은 일에 대해 반복 주문을 하고 있다. 이 감독은 "어차피 우리는 상대 선수들에게 기술 싸움에선 이길 수 없다. 체력적으로 상대를 귀찮고 지치게 만들어야 그나마 승산이 있다"고 강조하는 이유다. 이 감독과 위 감독이 남자 프로농구팀 SBS(현 정관장)에 함께 뛰었던 3년 차이 선후배이자, '절친'인데 비슷한 길을 가고 있다는 점도 흥미롭다. 또 여자농구 레전드 출신인 우리은행 전주원 코치와 하나은행 정선민 코치가 각각 여자 선수들의 장단점을 잘 알고, 남자 사령탑으로서 부족한 세밀한 부분을 잘 메우고 있는 것도 공통점이다.

여기에 당시 우리은행이 양지희, 임영희, 김은혜 그리고 티나 톰슨이라는 베테랑 외국인 선수까지 중고참이 이끌고 박혜진과 이승아 등 거칠 것 없는 신예들이 뒤를 받치며 신구 조화를 이뤘듯, 하나은행은 김정은과 진안, 이이지마 사키라는 베테랑에 정예림, 박소희, 정현, 고서연 등 젊은 선수들이 거침없이 달려들며 패배의식을 벗어던지고 승리 DNA를 장착하고 있는 것도 상당히 비슷한 점이라 할 수 있다.

위성우 감독이 "우리팀이 그랬듯, 하나은행도 하위권에 머물다보니 최상위권 신예들을 드래프트할 수 있었고 이런 잠재력이 높은 선수들이 이 감독님을 만나 운동 능력을 장착하면서 완전히 다른 팀이 됐다"고 평가할 정도다. 하지만 여전히 갈 길이 멀다며 손사래를 치는 것 역시 두 감독의 공통점이다. 14일 BNK전 승리 이후에도 이 감독은 "시즌 중간에 1위라지만, 막판에 이 자리가 우리의 것이 아닐 수 있다. 플레이오프를 간다거나, 챔프전을 간다거나 이런 목표 설정은 아직 이르다. 오직 다음 한 경기, 한 경기에만 집중을 할 수 밖에 없다"고 잘라 말했다.

재밌게도 하나은행은 17일 우리은행을 만난다. 하나은행은 올 시즌 우리은행을 3전 전승으로 압도하고 있다. '데칼코마니' 두 팀의 시즌 4번째 대결이 더 기다려진다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com