|

|

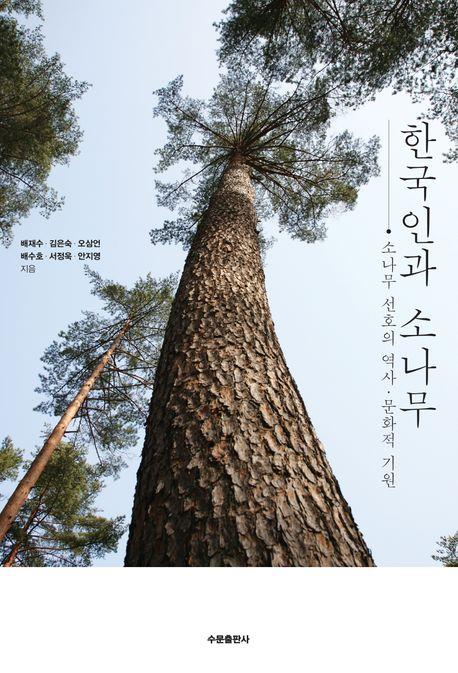

그렇다면 한국인은 왜 소나무를 이처럼 애호하는 것일까. 배재수 국립산림과학원 원장과 김은숙 산림과학원 연구관 등은 신간 '한국인과 소나무'(수문출판사)에서 조선시대 성리학적 전통에서 그 뿌리를 찾는다.

책에 따르면 성리학적 세계관이 지배한 조선시대에 소나무는 모든 나무 가운데 으뜸으로 여겨졌다. 소나무를 가리켜 백목지장(百目之長)이라고 부른 이유다. 선비의 지조를 의미하는 '세한백송'(歲寒松柏)으로 거명되거나 지고한 위치를 뜻하는 '천자(天子)의 나무'라고 명명되기도 했다.

이처럼 소나무를 신성시했기에 조선시대에는 소나무를 보호하는 정책인 '송정'(松政)이 시행됐다. 해안 방어에 필요한 전함 건조를 위한 자재로 사용하는 소나무 숲을 봉산(封山)으로 지정해 해군이 주도적으로 관리했다. 이렇게 국가가 나서 소나무의 중요성을 장기간 강제하다 보니 함부로 베어서는 안 될 '중요한 나무'가 된 것이라고 저자들은 분석한다.

저자 중 한명인 배재수 원장은 "조선 후기 '으뜸 나무' '중요한 나무' '늘 보는 나무'라는 소나무 인식이 지금의 한국인에게 계승돼 소나무를 좋아하게 되었다고 생각한다"고 말한다.

260쪽.

buff27@yna.co.kr

<연합뉴스>