|

|

|

|

|

|

|

'무위자연'(無爲自然). 속세의 삶보다는 자연 그대로 순응하는 삶을 의미한다. 그런데 이 글자는 화려한 황금색으로 쓰여 있고 심지어 '순응'과 어울리지 않게 뒤집혀 있다.

나를 수양하고 가정을 정돈한다는 '수신제가'(修身齊家)는 더 엉뚱하다. 서예가의 실력이 모자라서인지 '수신제'까지만 한 캔버스에 적혀 있고, '가'자는 쓸 자리가 없어 다른 캔버스에 적어 옆에 걸어놨다. 심지어 캔버스의 크기나 글자 높이도 다른 성의 없는 모습이다. '수신제가'라는 말에 어울리지 않는 글씨와 구성이다.

작가는 서울대 조소과를 나와 미술지에서 기자로 일하다 독일 슈투트가르트 국립미술학교에 유학했다. 익숙한 일상 사물을 뒤틀어 부조리한 현실의 개념을 작품으로 선보여 왔다. 한국예술종합학교 교수로 일하다 2020년 은퇴하고 전업 작가로 활동하고 있다.

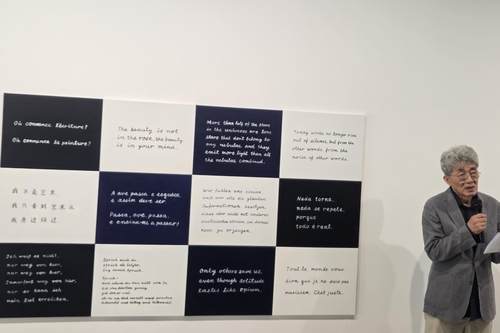

그는 미술이 작가가 하고 싶은 말이나 감정을 표현하는 분출이기도 하지만 관람객이 사색할 수 있도록 던지는 질문이기도 하다고 주장한다.

한참 고민해야 하는 어렵고 심각한 질문들이지만 그가 질문을 던지는 방법은 웃음이 터질 정도로 기발하다.

'세 개의 수평선'은 일렁이는 바다의 수평선이 그려진 3개의 회화를 나란히 걸어놨다.

그런데 화가의 실력이 별로여서 세 그림 모두 수평선이 살짝 기울어져 있다. 제대로 된 화가라면 그림을 다시 그려야 할 텐데 그는 작품을 삐딱하게 거는 방법으로 수평을 맞췄다.

가운데 작품은 수평을 맞추려고 삐딱하게 걸지도 않았다. 대신 정면에 기울어진 발판을 놓았다. 관람객이 그 위에 올라가서 작품을 보면 자연스레 몸이 기울어 수평선의 수평이 맞는다.

수평이 맞지 않는 수평선 그림은 '수평선' 제목에 맞지 않지만, 작가는 방식이야 어쨌든 관람객이 수평적인 수평선을 보도록 만들었다.

또다른 설치 작품 '두 개의 돌'은 두 개의 돌을 각각 바닥과 유리 진열장에 놓고, 그 뒤로 두 돌의 마음이 담긴 글을 걸었다.

바닥에 놓인 돌은 자신이 발길에 차이는 흔한 돌멩이들과 다를 게 없지만 미술관에 놓기만 하면 미술 전문가들이 새로운 예술의 출현이라며 안달이 날 것이라고 말한다.

진열장에 놓인 돌은 하루 종일 박제된 물건으로 지내는 것은 죽은 것과 다름이 없다며 예술품 행세를 하며 구경꾼들의 조롱거리가 되는 것보단 길바닥을 뒹구는 신세가 낫다고 말한다.

그는 "어떤 것은 미술이고 어떤 것은 아니라고 판단하는 기준이 무엇이냐"라며 "돌멩이는 예술가의 상황과 같다"고 말했다.

전시회 개막일 아침, 관람객에게 질문을 던지는 작가가 스스로 던진 질문이었다. 그리고 그는 이날 기자들에게 작품마다 자신이 참고한 시나 소설, 무용 등을 스스럼 없이 말했다. 하지만 사라진 것은 없었고 그의 작품과 그가 던진 질문은 온전히 남아 있었다.

전시는 10월 19일까지.

laecorp@yna.co.kr

<연합뉴스>