|

|

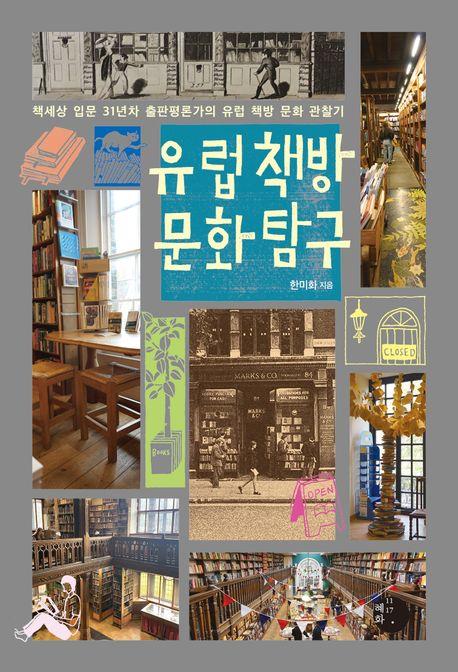

책에 따르면 영국과 프랑스 서점은 분위기가 다르다. 영국에는 신고전주의 건축물 책방에 빅토리아풍의 고풍스러운 느낌의 서점들이 많다. 대체로 아기자기하거나 화려하며 공간의 아름다움을 살리는 데 집중한다. 대중서와 관련 굿즈를 판매하는 상술도 노련하다. 대형서점이 상대적으로 많으며 도서정가제의 보호를 받지 않는다.

프랑스는 장식적 요소를 절제하고 실용적으로 공간을 구성하는 경향이 있다. 기능적으로 내부 서가를 꾸몄다. 책 사다리도 고풍스러운 나무가 아닌 철재로 제작됐다. 영국과는 달리 군소 서점이 많은 편이고, 도서정가제인 '랑법'이 존재한다.

그러나 오랫동안 책방 문화를 만들어왔다는 점, 무엇보다 전자책과 스마트폰 시대를 겪으며 힘겹게 위기를 헤쳐 나가고 있는 점은 양국 서점들이 공유하고 있다고 저자는 설명한다.

책의 시대가 이처럼 끝나가는 가운데 영국 독립서점 '돈트북스'(Daunt Books)의 신장은 주목해서 볼만하다고 저자는 언급한다. 돈트북스는 개점 5년 만에 매출 14억원을, 2010년에는 98억원을, 2022년에는 130억원을 기록했다. 현재 세계적으로 '핫'한 책방 중 하나이기도 하다.

돈트북스의 이런 성공은 대형 체인 서점과의 차별화 전략에서 비롯했다. 돈트북스는 체인 서점 직원들보다 2배나 많은 월급을 주며 전문성 있는 직원들을 고용했다. 진열 방식도 대형서점처럼 획일화하지 않고, 고객 취향 조사 후 그에 맞춰 다양하게 큐레이션을 했다. 2권을 사면 한 권을 더 주는, 이른바 '2+1' 행사도 진행하지 않았다. 그들은 '발견의 즐거움'을 주는 오프라인 서점 고유의 특성과 책 본연의 가치에 집중하면서 성공을 일궈냈다.

저자는 "사람들은 여전히 좋아하는 걸 보고, 아름다운 물건을 소장하고 싶어 한다. 책도 마찬가지다. 인간을 인간답게 하는 이 마음이 변하지 않는 한, 좋은 책방은 여전히 존재할 수밖에 없다"고 말한다.

혜화1117. 408쪽.

buff27@yna.co.kr

<연합뉴스>