|

|

문제는 텅스텐 세계 공급량의 약 80%를 중국이 맡아 왔다는 점이다. 미국지질조사국(USGS)에 따르면 2023년 기준 세계 텅스텐 매장량 440만t 가운데 절반 이상이 중국에 묻힌 것으로 추산됐다. 미국과 중국 간 헤게모니 쟁탈전이 가열되자 미국이 중국산 원자재 의존도를 줄이려고 견제에 나서고 중국은 희토류 같은 희소 자원을 무기화하면서 텅스텐 세계 공급망에도 이상이 생겼다. 미국이 중국산 텅스텐 수입을 규제한 데 이어 중국도 텅스텐을 전략광물로 지정하고 채굴량을 줄였다. 러시아-우크라이나 전쟁을 비롯해 세계 각지 안보 불안으로 탄약과 무기 수요가 늘면서 텅스텐 수요도 급증했다. 이에 따라 텅스텐 국제 가격이 치솟아 최근엔 14년 만에 최고치를 경신했다. 텅스텐 수요 70%를 중국산 위주로 수입하는 우리나라도 타격을 봤다. 하지만 물길이 막히면 다른 곳이 뚫리는 게 이치다. 오랫동안 채광을 중단했던 한국 텅스텐 광산으로 서방 진영이 시선을 돌린 것이다.

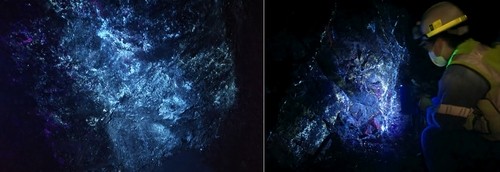

특히 단일 광산으로 세계 최대 규모라는 강원도 영월 상동광산이 조명 받고 있다. 캐나다의 알몬티 인더스트리가 과거 대한중석 소유였던 이 광산 채굴권을 인수해 상업 생산을 준비 중이다. 알몬티는 채굴한 텅스텐을 미국에 보내 가공한 뒤 약 절반씩 미국과 한국에 팔 계획으로 알려졌다. 미국은 지난해 상동광산에 조사단을 파견할 만큼 관심이 크다. 30여 년 만에 다시 문 여는 상동광산의 매장량은 약 5천800만t으로 추산되고 품질과 채산성도 세계 정상급이다. 한국산 텅스텐은 1950~1970년대 세계 생산량의 상당 부분을 차지했던 수출 효자 품목이었다. 그러나 가격 경쟁력에서 중국산에 밀리자 1994년 상동광산도 폐쇄됐다. 생산할수록 손해였기 때문이었다. 그랬던 우리 광산을 동면에서 깨어나게 한 나라 역시 중국인 건 역설이다. 중국산 공급 감소는 한국산 텅스텐의 가격 경쟁력을 회복시켰다. 매장량 800만t에 달할 것으로 추정되는 경북 울진 쌍전광산도 생산 재개 준비가 한창이다.

leslie@yna.co.kr

<연합뉴스>